權及限制

「

外國移民

」

入境數額

。

為催生泰國

民族主義

,

鑾披汶總理於

1939

年

6

月將國名由

暹邏改為泰國

(

Thailand

),

以彰顯

「

泰族

」

乃為國家主幹民族

,

並提倡泰人說泰語及禁止

各地方言政策

。

華人自此禁講中文

,

中文學校

逐漸被迫關閉

,

甚至誘迫改換泰人姓氏

,

此等

新政即為

「

限華政策

」

之開端

。

泰國對於中國的認知是源自

「

秦

」

(

Chin

),

因此泰國官方及人民對於

「

中國

人

」、「

雲南人

」

和

「

臺灣人

」

的身分認知

及稱呼各有不同

。

中國人被稱為

”

Kon Chin

”

(

直譯

『

秦人

』)

或

”

Chin Siam

” (

暹邏秦

人

);

雲南人初抵泰國者因多數信奉回教

,

遂被稱之

”

Chin Ho

” (

回教秦人

);

臺灣人

直譯為

”

Kon Taiwan

”

的稱呼始於

1960

年代中

期

,

因為當時眾多新興產業的泰籍企業主聘請

大量來自臺灣的技術人員

,

泰人因而意識到這

批藍領技師有別於以往的中國大陸移民

。

以「臺灣意識」移民泰國

在泰國具有

「

臺灣意識

」

的移民型態可

區分為四類

:

第一類是日據時期及戰後初期

的

「

臺勞

」(

1910-1975

),

存在時間較長

,

為在泰謀生的移民型態

;

第二類是

「

臺商

」

(

1986

至

1996

),

第三類是

「

臺僑

」(

1990

年

至今

),

其特點表現於意識型態

,

既要求忠

於原鄉臺灣又認同僑鄉泰國

;

第四種是

「

臺

裔

」,

是前三種移民型態的最終延伸

,

以臺泰

聯姻

、

文化融合為特徵

,

係於當地出生具臺灣

血緣的臺泰雙籍人士

,

嚴格來說

,

他們已不能

算是真正的

「

移民

」。

臺灣人以

「

臺灣意識

」

移民泰國始於

1910

年間

,

惟當時臺灣處於日據時代

,

來泰移民

者多被視為

「

日僑身分

」。

1920

年前後

,

少數

臺灣鄉親為擺脫日本殖民統治

,

遂利用各種不

同管道攜家帶眷偕同福建

、

廣東等沿海省份的

親友

,

分由福州

、

廈門及汕頭等地搭船抵泰

,

這一代的臺灣鄉親多已作古

,

其後輩子孫亦已

「

泰化

」,

是一批無法接受日本統治而離鄉背

景討生活的臺灣先民

。

第二批臺灣移民則多是於

1941

年日軍撤離

泰國後

,

曾為

「

日軍

」

或

「

日僑

」

的臺籍人士

及先前從臺灣派遣來的

「

實習生

」,

因深諳日

語得於戰後在泰創辦的日商公司任職

,

其中亦

有與日本人合作從事商業活動

、

或代理日本商

品

、

機車或汽車零組件

、

或到日本學習技術返

泰創業

,

他們可說是在泰的第一代

「

臺商

」。

其後於

1945

至

1965

年間

,

泰國鑾披汶總理嚴格

3

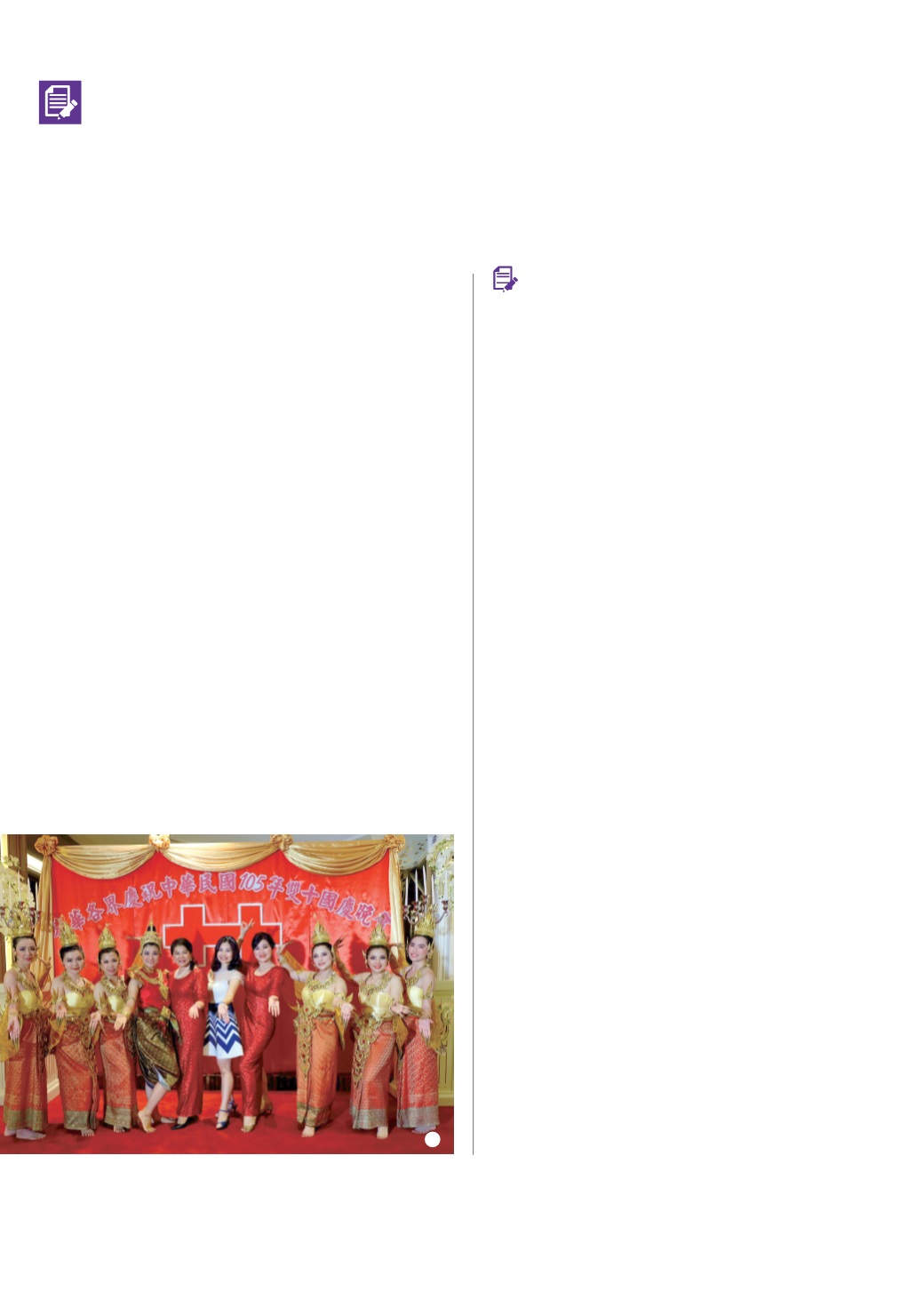

泰華各界慶祝中華民國

105

年雙十國慶晚會。

3

8

新聞眼

Special Report