|

作者簡介:

翟因壽,江西安義人。早年出身於中央政治學校外交系及美國紐約大學聯合國特別研究組。曾任外交部司長、行政院組長及駐金山、溫哥華總領事、駐史瓦濟蘭大使。退休後,受美國國防部聘任為駐韓聯合國軍總部中國語文事務顧問凡十三年,現居美國金山東灣。憶童年在江西初識蔣經國先生-從美國人陶涵新著「蔣經國傳」談起—

最近在美讀到美國人陶涵(Jay Taylor)新著「台灣現代化的推手:蔣經國傳」一書(中文本、林添貴譯,台北,時報文化出版公司二○○○年十月初版印行),深感該書取材宏富而翔實,立論嚴謹而公正,對於經國先生一生的經歷作為和功遇,都有相當客觀而坦率的評述。而對於經國先生晚年在台灣創造的經濟奇蹟和民主政治異彩,更有非常深切而正確的了解和衷誠的讚譽。他說,根據美國官方收藏的當時美國駐台北官員的報告證實,至少從一九七○年代初期起蔣經國就相信,長期而言,台灣要盼望永續生存,得先在政治和經濟上作成一個成功的典範,他曾經定下四個目標:一是民主化,二是台灣化,三是強化經濟建設,大幅提升國民所得和生活水準,四是與中國(大陸)發展工作關係。以上記載真可說是言人之所不能言,發人之所未曾發,對於當前日趨混亂的台灣政局和社會都具有莫大的澄清和穩定作用。因此,該書確足稱為對蔣經國先生生平志業的一部相當忠實可靠且定為中外各方所能接受的信史。

|

世人皆知,蔣經國一生的功業是發軔於江西,落實於重慶,而最後定位於台灣。「陶書」對於經國先生在贛南的卓越成就和在重慶復興間的輝煌建樹,以及到台灣以後五十年中的掙扎,籌畫和奮鬥,都有相當詳細的記載。惟對經國全家最初移駐江西的經過情形,則語焉不詳。僅謂「一九三八年春天,蔣介石接受江西省主席熊式輝的建議派經國擔任設在省會南昌的江南省保安處少將副處長……(稍後)調為新兵督練處處長。一九三九年三月廿七日南昌棄守。幾天前,經國一家人坐上軍車南撤,一路上盡是流離逃難的長龍。方良緊緊抱住襁褓中的孝章以及三歲的孝文。」這一段模糊籠統的敘述,無疑已為這本傳記遺留下一個不大不小的時空缺陷,將必引起後人對它作若干無謂的追尋與猜測。其實,依我個人的清楚記憶,經國先生和家人早已在一九三七年的秋天就移居到江西,而非上述的一九三八年。因為就在那個時候,我曾經在一個偶然的機會裡,親身在南昌遇見過經國先生和家人。以下是我當時在童年時代,在江西省會南昌初次認識蔣經國先生的經過。

依我的記憶和若干有關資料記載,經國先生攜同夫人方良及長子孝文於一九三七年的四月中旬從蘇聯返抵上海。其後在家鄉及上海杭州一帶旅遊小住了一段時間,於當年秋季遷往南昌,最初暫時寄居住南昌勵志社的招待所。此時因為日軍已經佔領上海,戰火正在向南京和杭州推進。南昌已成為抗戰的最前線,空軍基地一時擠滿了數十萬由江浙兩省退下來的傷兵和難民,而且日本飛機不時前來空襲轟炸,以致社會秩序一片混亂。所有南昌的大專學校和中學大都紛紛向贛南後方遷移。等到當年九月學校重行開學的時候,整個南昌就只留下了我所就讀的江西省立南昌第二中學而成為唯一的臨難不退孤守危城的學校。而且就在那個面臨戰局不斷惡化形勢日趨險峻的學期中,中央政府的軍事委員會還曾派人到我們學校考察、訪問、嘉勉,同時也就把我們全校留在南昌的五百多個男女學生和教職員全部納入軍事委員會江西戰地服務團的組織,并分成許多個戰地服務小組,分別派往各地擔任協助救濟難民,慰問傷兵和維持社會秩序的工作。

記得就在這一期間的某一個深秋的早晨,一個由我擔任小組長的三人童子軍戰地服務小組,被派到南昌勵志社門前擔任站崗的警衛任務。那天天氣很好,陽光普照,碧空水洗,勵志社前院內開滿了黃白相間的大朵菊花襯看深凝清翠的茂盛綠葉,陣陣地發出清香,隨風飄蕩,醺人欲醉,和那假山周圍噴泉所映出的水光石色,真可謂相映成趣,使整個庭院形成了一幅美麗的圖畫。這時候住在該社招待所的客人,據我當時從旁了解,一部分是老早由政府僱傭「來華助戰」的意大利空軍人員,另一部分是新由蘇聯派來支援我國抗日戰爭的軍事顧問人員和空軍戰鬥人員。但我方,當時卻未曾料到,居然經國先生一家三口也暫時住在此地。

那時我們小組的三個成員,只有十四、五歲,加上為參加抗日戰爭的愛國熱情所鼓舞,雖然是在一個金風蕭颯的秋涼早晨,我們仍舊穿著短袖和短褲的卡嘰布童子軍制服,頭帶船形軟帽,腳蹬半高統皮鞋,配上胸肩臂章和帶飾,手持童軍木棍,提胸注目,雄糾糾地冒著幾分寒意,分兩邊站立在勵志社前院內進的大門口,執行我們站崗守衛的任務。

當時我們但見大門以內的廳堂和走廊上有許多形狀和髮色互不相同的洋人在跑來跑去,也有的三五成群,團團圍坐著或站立著在那裡吸煙談話。偶爾也有幾個洋人和中國人從外面匆匆地跑回來。他們總是先把自己所穿的長統皮靴脫下來,排列整齊地擺在大門進口的內側,然後就急忙奔向內進的招待所內的臥室或餐廳而去。突然間,我們冷不防地看見有一個身穿西裝上衣和短褲的小洋男孩一溜煙似地打從內進招待所跑出來。他一直奔向我們所站崗的大門口嘴裡似乎還正在咕嚕咕嚕地啍嚷著什麼。霎那間,但見他把右手伸進了一隻擺在大門內側的長統軍用皮靴內想拿的東西而拿不出來,一下子就自己嚇得大呼大叫。於是我當時也就應聲急步向前去幫忙他把他的右手拔出來。之後,等我站起身來回頭一看,我的背後正站著一個身穿深色中國長袍,留著滿頭黑髮,臉上堆滿了笑容的中國青年男子和一位金髮漂亮的外國女郎。接著他們向我說了一聲「謝謝你」之後,馬上就手牽著那個小洋男孩同步走向出大門前院中央的假山而去。當時我們三人和其他幾個正在院子裡工作或以及晒太陽的人自然都一致地把目光集中在他們三個人身上。但見那位穿長袍的中國青年男子一下就把那個小洋男孩連提帶抱送上假山的石級頂上,再讓他自已一步一步地爬下來,等到那小男孩剛爬到石級底層時,那位青年男子又一口氣把他抱回到石級頂上,再讓他自己慢慢爬下來。如此往返重復了許好多次,然後才看見他們三人同在輕盈笑語中一路再從假山旁邊走回來。

此時我們心中已經有數了。推想這位一團和氣笑容滿面而穿著十分樸素的青年男子一定就是我們最近早已風聞要來我們江西工作的蔣委員長的大公子蔣經國,那位金髮洋女郎就是他的俄國夫人,那個小洋男孩就是他們在蘇聯出生的兒子。因此,在他們回程走過我們的崗位時,我們就立正行禮,向他們致敬。經國先生含笑點頭答禮後,立即停下來注視著我們三人胸前所佩的名條,和我們談話。他首先問我們是來自那一個學校,接著就分別喊出我們的名字,問我們家鄉在何處。記得當時大概是因為他一下還念不出我們這個古怪的姓,所以就問我「你姓什麼?」我告訴他「我姓翟,江西人,讀如[狄],但外省人讀如[宅]。」他接著就說,「那我應該讀什麼?」我說「你現在也是江西人,你就讀「狄」好了!」引得他哈哈大笑……

以上是我和經國先生早年於抗戰初期在江西南昌初次相遇的經過。七年以後,一九四四年的冬天,我因響應蔣委員長的號召,從中央政校出去參加知識青年志願從軍初被選入重慶復興關的中央幹部學校青年軍政工班第一期受訓,然後就奉派在經國先生所領導的青年軍總政治部屬下,從事青年軍中的政治工作。一直到一九四八年的秋天,經由國家高等外交官考試,我才從青年軍轉入外交部,開始我以後三十年的外交工作生涯。

|

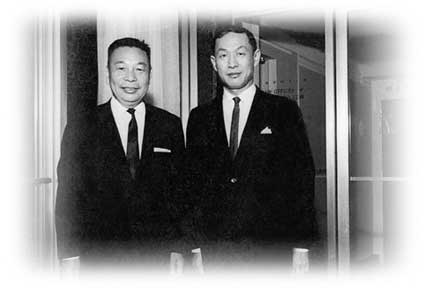

一九六五年秋季,經國先生以新任我國國防部長的身分接受詹森總統的邀請,作他的第三次訪美之行。他在抵達美京正式開始官式訪問日程的前夕,於五月三十日傍晚從台北飛抵金山停留一宵,我當時正擔任我國駐金山總領事。為了配合他的行程,我們早已把所有金山當地的中美各方正式歡迎和訪問節目,都安排在他訪美完畢後再由金山返國的回程道上。因此在他由台北飛抵金山的當晚,祇由金山廣東銀行董事長,也就是蔣夫人的令弟宋子安先生在他的卜克萊(Berkley)家中設便餐為他洗塵,而且事先商定,除了賓主兩人之外,只邀請我一人作陪。記得席間經國先生容光煥發,談興甚佳,他對宋先生講了許多關於他溪口家鄉的歷史掌故和他的幼年時代所受祖母王太夫人的撫愛和庭訓。同時他也提到當年他和家人由蘇聯返國後不久即由家鄉遷任江西的情形。就在此時,他突然轉而問我是江西那一縣的人,我當即答道:「我是安義縣人,與熊式輝省主席是小同鄉。」於是我也就乘機向他提起那二十七年前我曾與他全家在南昌勵志社偶然相遇的故事。他聽後略作沉思,旋即粲然笑道,他那時剛滿二十七歲,因初抵南昌,住所未定,所以就暫時住在勵志社的招持所裡。他說對於那時的生活情形,經我一提醒,他尚能依稀記得,尤其是關於他當時曾問過我的姓怎樣念法這一點,印象特別深刻,因此也就記得更清楚。最後他還打趣地說:「真想不到那個小童子軍就是你!」

我此生有幸,從最初在南昌同他偶然相遇算起,前後追隨經國先生達五十年。自從十三年以前,經國先生不幸在台逝世後,我對他的聲音容貌記憶猶新,對他平生的德業與功勳,尤時增懷念且益感珍惜。此文記述,旨在拾遺補闕,以求盡量保全經國先生一生行誼之真相。但願天佑中國,在他廣大國人及門生,部屬戰友同心協力的維護之下,得使經國先生一生的建國理想和在台功業終將永隨天地間正氣與歷史長河中之正義與公道,亙古長存而永垂不朽,則幸甚矣。

|